- 2025/07/03

- writer: Moto

ジャムダニ織ー西ベンガルの繊細な手仕事との再会vol:3

ナマステー

Natural LoungeのMotoです。

今日はついに、今回のコルカタ訪問の目的でもある「ジャムダニ織」についてご紹介したいと思います。

まずは前回のおさらいから♪

僕はいま、コルカタから車で約4時間の場所にある、ジャムダニ織の生産地を訪れています。

村の細い小道に足を踏み入れると、どこからともなくカタン、カタン……と心地よい機織りの音が聞こえてきました。

ジャムダニ織と初めて出会ったのは2015年。

今回で生産者のもとを訪れるのは5回目になります。

ちなみにジャムダニ織とは、ベンガル地方に古くから伝わる伝統的な織物のことを言います。

極細の綿糸を織り込む技法は、前回のブログでもお伝えしましたが、この暑い地域で快適に過ごすために生まれた、まさに生活に根ざした服飾文化です。

現在はインドとバングラデシュという別々の国になっていますが、約50年前までは一つの国でした。

そのとき、ベンガル地方が東西に分けられ、僕が今いる場所は「西ベンガル」としてインド側に属することになった、という経緯があります。

そんな歴史をもつベンガル地方ですが、実は2013年にバングラデシュのジャムダニ織がユネスコの「無形文化遺産」として登録されています。

登録されたのはバングラデシュ側のジャムダニ織ですが、ここ西ベンガルで織られているものも、まったく同じ技法と歴史をもつ織物です。

というわけで、そのジャムダニ織がどのような織物なのか、さっそくご覧ください♪

ドリップさんの工房の周りには、同じようにジャムダニ織を手がける生産者が何軒もあります。

まずは、ベースとなる生地の織りの様子を見せてもらいました。

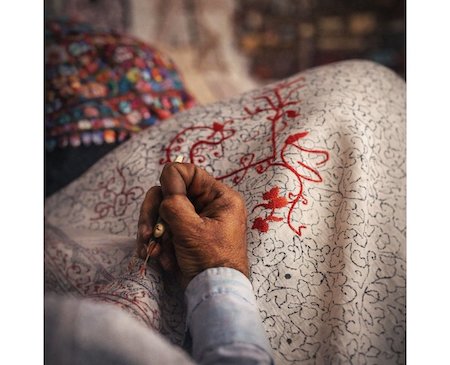

そしていくつか工房を回るなかで、ついにジャムダニ織との再会です。

少し緊張しながら、ちょうど作業中の職人さんの手元を見せていただきました。

ブルーの生地に金糸で模様が施されたこの一枚。

これはサリーの生地を織っている最中のものでした。

ブルーの糸で織られたベース部分とは別に、模様の部分はこれから紹介する技法を使って織り込まれていきます。

さて、どのように模様が入っていると思いますか?

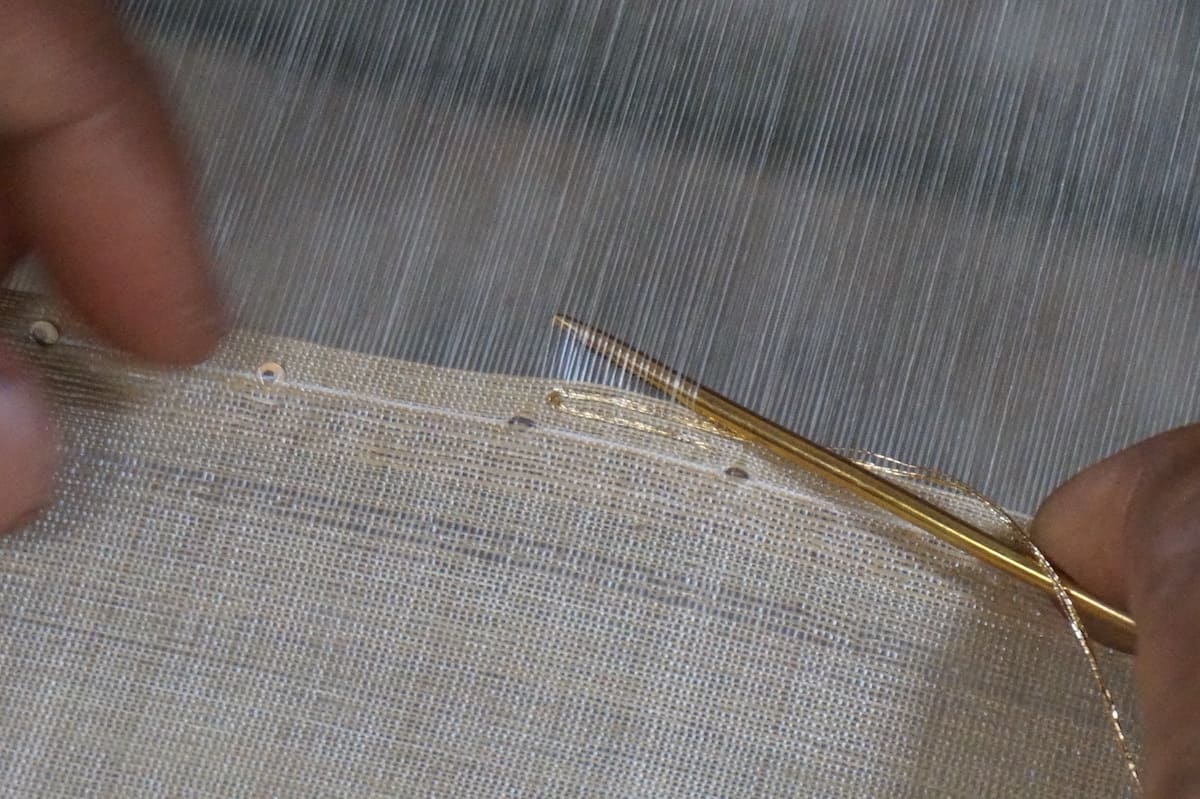

実は、長い針を使って模様部分を一点ずつ手作業で差し込んでいくんです。

もう少し近づいて見ると、その細かさがより分かります。

職人さんは、ただでさえ細い縦糸の中から一本一本数えながら、デザインがずれないよう丁寧に糸を差し込んでいきます。

もう一度全体の写真を見てください。

布の端にはドット模様がありますが、これもすべて一本一本金糸を手作業で差し込んだものなんです。

そして、横糸をシャトルで通すたびに、模様の位置に合わせて縦糸を数え、糸を通していく作業が繰り返されます。

本当に、何度見ても驚かされる技法です。

僕も久しぶりに間近で見ましたが、その細かさと職人さんの手の動きの速さに、ただただ圧倒されました。

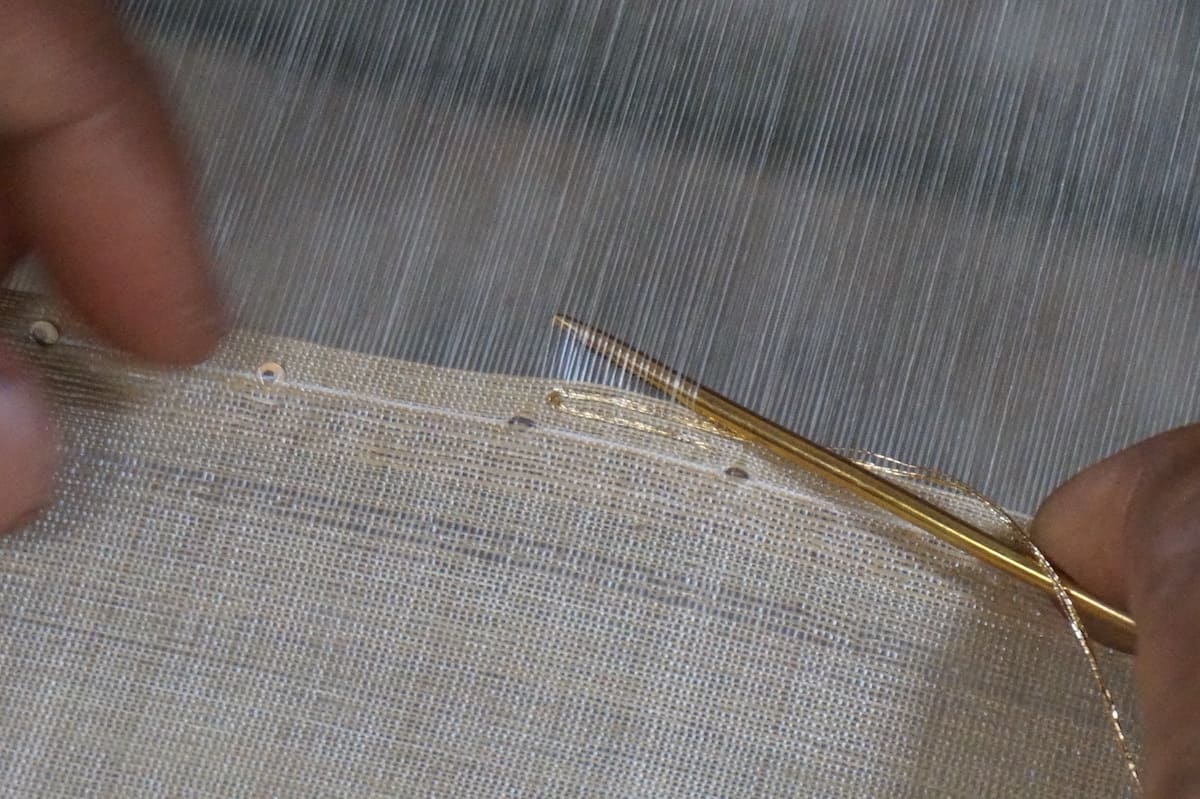

こちらは別の制作中の生地です。

こちらの方がシンプルなので、よりわかりやすいかもしれません。

まさに「息をのむような」瞬間とはこのことかもしれません。

すぐそばで見せていただきましたが、職人さんの集中を妨げないように、思わず息をするのもためらってしまうほどでした。

これを直接見るために日本からここまで来たんだ!

改めてこんな素晴らしい手仕事に触れられることに喜びを感じましたね。

これがベンガルが誇るジャムダニ織です。

今回工房を訪問して改めて感じるのは、この織物がただの「布」ではないということ。

カシミールや他のインドの地域の織物同様、一本一本の糸に、技と時間と誇りが込められている。

職人さんたちは決して多くを語るわけではありませんが、その静かな手の動きと、長年染みついたリズムの中に、この織物が何世代にもわたって受け継がれてきたという「重み」を感じました。

ジャムダニ織は、時間も手間もかかる技法ですが、それでもこの文化が今も生き続けているのは、こうした職人さんたちの存在があってこそ。

そして、そんな伝統がまだここにあって、こうしてあなたにお伝えできることが本当にありがたいと思います。

この工房でも家族みんなで織物に携わっていました。

おじいさん、おばあさん、みんな本当に素敵なご家族でしたね。

今回訪問を快く受け入れてくれたことに感謝して、みんなで撮影した記念写真を載せたいと思います。

また動画や詳細をまとめてご紹介しますが、ぜひジャムダニ織りに興味を持っていただければ嬉しいです♪

というわけで今日も1日頑張りましょう!

Natural LoungeのMotoです。

今日はついに、今回のコルカタ訪問の目的でもある「ジャムダニ織」についてご紹介したいと思います。

まずは前回のおさらいから♪

僕はいま、コルカタから車で約4時間の場所にある、ジャムダニ織の生産地を訪れています。

村の細い小道に足を踏み入れると、どこからともなくカタン、カタン……と心地よい機織りの音が聞こえてきました。

ジャムダニ織と初めて出会ったのは2015年。

今回で生産者のもとを訪れるのは5回目になります。

ちなみにジャムダニ織とは、ベンガル地方に古くから伝わる伝統的な織物のことを言います。

極細の綿糸を織り込む技法は、前回のブログでもお伝えしましたが、この暑い地域で快適に過ごすために生まれた、まさに生活に根ざした服飾文化です。

現在はインドとバングラデシュという別々の国になっていますが、約50年前までは一つの国でした。

そのとき、ベンガル地方が東西に分けられ、僕が今いる場所は「西ベンガル」としてインド側に属することになった、という経緯があります。

そんな歴史をもつベンガル地方ですが、実は2013年にバングラデシュのジャムダニ織がユネスコの「無形文化遺産」として登録されています。

登録されたのはバングラデシュ側のジャムダニ織ですが、ここ西ベンガルで織られているものも、まったく同じ技法と歴史をもつ織物です。

というわけで、そのジャムダニ織がどのような織物なのか、さっそくご覧ください♪

ドリップさんの工房の周りには、同じようにジャムダニ織を手がける生産者が何軒もあります。

まずは、ベースとなる生地の織りの様子を見せてもらいました。

そしていくつか工房を回るなかで、ついにジャムダニ織との再会です。

少し緊張しながら、ちょうど作業中の職人さんの手元を見せていただきました。

ブルーの生地に金糸で模様が施されたこの一枚。

これはサリーの生地を織っている最中のものでした。

ブルーの糸で織られたベース部分とは別に、模様の部分はこれから紹介する技法を使って織り込まれていきます。

さて、どのように模様が入っていると思いますか?

実は、長い針を使って模様部分を一点ずつ手作業で差し込んでいくんです。

もう少し近づいて見ると、その細かさがより分かります。

職人さんは、ただでさえ細い縦糸の中から一本一本数えながら、デザインがずれないよう丁寧に糸を差し込んでいきます。

もう一度全体の写真を見てください。

布の端にはドット模様がありますが、これもすべて一本一本金糸を手作業で差し込んだものなんです。

そして、横糸をシャトルで通すたびに、模様の位置に合わせて縦糸を数え、糸を通していく作業が繰り返されます。

本当に、何度見ても驚かされる技法です。

僕も久しぶりに間近で見ましたが、その細かさと職人さんの手の動きの速さに、ただただ圧倒されました。

こちらは別の制作中の生地です。

こちらの方がシンプルなので、よりわかりやすいかもしれません。

まさに「息をのむような」瞬間とはこのことかもしれません。

すぐそばで見せていただきましたが、職人さんの集中を妨げないように、思わず息をするのもためらってしまうほどでした。

これを直接見るために日本からここまで来たんだ!

改めてこんな素晴らしい手仕事に触れられることに喜びを感じましたね。

これがベンガルが誇るジャムダニ織です。

今回工房を訪問して改めて感じるのは、この織物がただの「布」ではないということ。

カシミールや他のインドの地域の織物同様、一本一本の糸に、技と時間と誇りが込められている。

職人さんたちは決して多くを語るわけではありませんが、その静かな手の動きと、長年染みついたリズムの中に、この織物が何世代にもわたって受け継がれてきたという「重み」を感じました。

ジャムダニ織は、時間も手間もかかる技法ですが、それでもこの文化が今も生き続けているのは、こうした職人さんたちの存在があってこそ。

そして、そんな伝統がまだここにあって、こうしてあなたにお伝えできることが本当にありがたいと思います。

この工房でも家族みんなで織物に携わっていました。

おじいさん、おばあさん、みんな本当に素敵なご家族でしたね。

今回訪問を快く受け入れてくれたことに感謝して、みんなで撮影した記念写真を載せたいと思います。

また動画や詳細をまとめてご紹介しますが、ぜひジャムダニ織りに興味を持っていただければ嬉しいです♪

というわけで今日も1日頑張りましょう!

コメント

「ジャムダニ織ー西ベンガルの繊細な手仕事との再会vol:3」への2件のフィードバック

コメントを残す コメントをキャンセル

Profile

Moto

1983年長野県生まれ。木曽在住。

Natural Lounge副代表、バイヤー。

気がつけばストールの奥深さに魅了され、世界中のストールを探している。

様々な国のストールを扱う中で、誰が、どんな場所で、どのように作っているのか、

現地訪問し生産者と直接対話して買付をするのがモットー。

特にインド人、イタリア人との相性は抜群。

趣味は地元である木曽で、キノコ採りや山菜採り、渓流釣りをして四季を満喫すること。

20代、30代と海外の様々な場所を訪れた経験から、今は地元に魅力を感じ地域の活動にも力を入れている。

あなたがつい”クスッ”と笑ってリラックスできるようなブログをお届けしたいと思っています。

Natural Lounge副代表、バイヤー。

気がつけばストールの奥深さに魅了され、世界中のストールを探している。

様々な国のストールを扱う中で、誰が、どんな場所で、どのように作っているのか、

現地訪問し生産者と直接対話して買付をするのがモットー。

特にインド人、イタリア人との相性は抜群。

趣味は地元である木曽で、キノコ採りや山菜採り、渓流釣りをして四季を満喫すること。

20代、30代と海外の様々な場所を訪れた経験から、今は地元に魅力を感じ地域の活動にも力を入れている。

あなたがつい”クスッ”と笑ってリラックスできるようなブログをお届けしたいと思っています。

買付や原産国についての最新記事一覧

- 2026.01.29 writer:山崎拓

- 「ジャムダニ織との再会。インド日帰り出張へ」

- 2026.01.27 writer:山崎拓

- 衝撃の出会い。すぐに山崎に連絡しました!笑

- 2026.01.22 writer:山崎拓

- 「今年も、素晴らしいアーリ刺繍の数々」

2026年 (33)

2025年 (365)

2024年 (366)

2023年 (365)

2022年 (365)

2021年 (365)

2020年 (366)

2019年 (364)

2018年 (362)

2017年 (356)

10年以上前の記事

メールマガジンに登録するとストールコーディネート、ファッション情報、NaturalLoungeの最新ストール情報をいち早く手に入れることができます!

Motoさん、巧みな文章力に感銘します。職人というより芸術家と表現するにふさわしい方々の、技術の背景にある細やかで深い愛情が伝わってきます。

コメントありがとうございます。

そう言っていただけると嬉しいです。

本当に職人さんというより一枚の布に絵を描いていく芸術家という表現があっていますよね。

こうした素晴らしい手仕事を一人でも多くの方に知って頂ければ思います。

Moto